Mein beruflicher Lebensweg

Ich bin ein Abschiedsgeschenk von meinem Vater – er kam aus dem Krieg nicht mehr zurück. Ich erfuhr das erst, als ich in die Schule kam. Damals, nach dem Krieg gab es viele alleinerziehende Mütter, so wie meine Mutter, die oft Mühe hatte uns drei Kinder satt zu bekommen.

In der Schule hätte ich viel bessere Noten bekommen, wenn es mir nicht so sehr an Disziplin gemangelt hätte. Spielen, Entdecken und Streiche waren mir wichtiger. Die fehlende väterliche Strenge war dann auch durch ein Internat nicht zu ersetzen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich nicht meine Studierzeit-Aufseher austrickste, sondern mich selbst.

In der Schule hätte ich viel bessere Noten bekommen, wenn es mir nicht so sehr an Disziplin gemangelt hätte. Spielen, Entdecken und Streiche waren mir wichtiger. Die fehlende väterliche Strenge war dann auch durch ein Internat nicht zu ersetzen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich nicht meine Studierzeit-Aufseher austrickste, sondern mich selbst.

Trotzdem schaffte ich dann das Abitur. Wie, das weiß ich heute noch nicht. Irgendwie schaffte ich das trotz meiner „Verpflichtungen“ als Bandleader der Rockmusikgruppe „Desperados“ und den vielen Nächten, die ich musizierend durchmachte, statt zu schlafen oder zu lernen.

Im Studium wurde das anders, das Fach Psychologie hatte mich schon immer fasziniert und ich war begierig, mehr über mich, die Menschen und wie man mit ihnen umgeht, zu erfahren. Damals kristallisierte sich schon heraus, dass der zwischenmenschlichen Kommunikation mein größtes Interesse galt: Meine Diplomarbeit (Ein semantisches Sprachtrainings-Programm) bekam die Bestnote und wurde in der Zeitschrift Schule und Psychologie veröffentlicht.

Im Studium wurde das anders, das Fach Psychologie hatte mich schon immer fasziniert und ich war begierig, mehr über mich, die Menschen und wie man mit ihnen umgeht, zu erfahren. Damals kristallisierte sich schon heraus, dass der zwischenmenschlichen Kommunikation mein größtes Interesse galt: Meine Diplomarbeit (Ein semantisches Sprachtrainings-Programm) bekam die Bestnote und wurde in der Zeitschrift Schule und Psychologie veröffentlicht.

Ich wollte Psychotherapeut werden, aber so kurz nach dem Studium fühlte ich mich nicht genügend reif dazu.

Ich arbeitete jetzt erst mal als Tontechniker bei Ralph Siegel, dem Musikproduzenten und gründete eine neue Band in München (wir gewannen 1968 die Beatband-Meisterschaften des Bayerischen Rundfunks), bespielte eine Schallplatte bei Ariola und ging zwischendurch auch mal auf Tournee.

Da ich mich mit Elektronik sehr gut auskannte, entwarf und baute ich nebenbei Biofeedback-Geräte für die Verhaltenstherapie und lernte dabei die Gründer der ersten Verhaltenstherapeutischen Praxis in München kennen. Offenbar gefiel ihnen meine Art und sie luden mich ein, in ihrer Praxis einzusteigen. Es war wie ein Sprung ins kalte Wasser – jedenfalls hatte ich damals mehr Bammel vor den Sitzungen als meine Klienten. Obwohl ich das sehr gut verbergen konnte, war mir klar: „Ich muss mehr wissen, mehr können. Wo kriege ich das her?“ In Deutschland gab es damals kaum Angebote, die Psychotherapie war noch in dem Stadium, wo Leute sich heimlich bekreuzigten, wenn sie nur das Wort hörten?

Ich wollte nach Amerika, dort, so wusste ich, waren die Therapeuten so aufgeschlossen, dass sie Studenten bei ihrer Arbeit zusehen ließen (was in Deutschland noch undenkbar war). Und ich hatte Glück. Bei meiner Suche stieß ich auf Robert und Mary Goulding, zwei ausgezeichnete Therapeuten, die in einer Studie von Yrving Yalom von 20 unterschiedlichen Therapeuten aus 10 Schulrichtungen mit Abstand als die effektivsten hervorgingen. Sie lehrten eine Mischung aus Transaktions-Analyse und Gestalttherapie – mit erstaunlichen Erfolgen.

Ich wollte nach Amerika, dort, so wusste ich, waren die Therapeuten so aufgeschlossen, dass sie Studenten bei ihrer Arbeit zusehen ließen (was in Deutschland noch undenkbar war). Und ich hatte Glück. Bei meiner Suche stieß ich auf Robert und Mary Goulding, zwei ausgezeichnete Therapeuten, die in einer Studie von Yrving Yalom von 20 unterschiedlichen Therapeuten aus 10 Schulrichtungen mit Abstand als die effektivsten hervorgingen. Sie lehrten eine Mischung aus Transaktions-Analyse und Gestalttherapie – mit erstaunlichen Erfolgen.

Einen ganzen Monat war ich in ihrem Zentrum auf Mount Madonna in Kalifornien und konnte dabei auch meine eigenen Limitationen aufarbeiten. Gute Eigentherapie ist das Herzstück jeder Ausbildung. Nach diesem Monat war ich so voller Energie, dass ich nach meiner Rückkehr gleich eine eigene Praxis aufmachte, mit Sekretärin und Mitarbeitern. Ich lud eine Reihe von Ärzten ein, denen ich erklärte und zeigte, wie ich arbeite und bekam von ihnen Patienten geschickt.

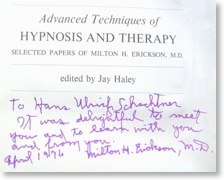

Ich bin ein unruhiger Geist und selten zufrieden mit dem, was ich weiß und kann. Es gab immer wieder mal Klienten, denen ich mit den Mitteln, die ich hatte, nicht beikam. Ich suchte nach noch geschickteren Methoden, mit denen ich auch die schwierigsten Klienten „hinbekäme“. Durch einen Tipp bekam ich das Buch „Uncommon Therapy“ in die Hände und war begeistert. Es handelte von den ungewöhnlichen Heilungsmethoden eines Arztes und Psychotherapeuten, der alle Tabus der etablierten Therapien brach. Als es hieß, dass man Patienten nur in der Praxis behandeln sollte, zeigte er, dass es sehr wertvoll sein kann, sie in ihrem vertrauten Umfeld zu besuchen. Als es hieß, man solle sich enthalten, die nächsten Bezugspersonen des Patienten kennen zu lernen, lud er diese zur Familientherapie ein. Als es hieß, man dürfe nur non-direktiv mit den Patienten umgehen, gab er klare direktive Anweisungen, was sie tun sollten. Als Hypnose verpönt war, bewies er, dass sie eine große Hilfe auf dem Weg zur Genesung sein kann.

Das war genau nach meinem Geschmack! Ich wollte diesen herausragenden Menschen kennenlernen. Sein Name war Milton H. Erickson und ich ahnte damals nicht, dass mir eine schicksalhafte Begegnung bevorstand.

Ich kam über Umwege an seine Telefonnummer, und als ich wieder einmal auf einem Psychotherapie-Kongress in North Carolina, USA war, rief ich ihn einfach an. Ich war völlig überrascht, als er tatsächlich selbst das Telefon abnahm und mich nach einem kurzen Gespräch einlud, ihn in Phoenix, Arizona zu besuchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so leicht sein würde, einen derart berühmten Mann, ein Genie seiner Zunft, persönlich treffen zu können.

Ich wurde noch mehr überrascht, als ich ihn in Phoenix besuchte. Völlig natürlich und unkompliziert empfing er mich und bot mir seine Gastfreundschaft an. Ich konnte sogar im selben Nebengebäude, wo er sein Praxiszimmer hatte, wohnen und nächtigen. Die nächsten 14 Tage hatte ich Gelegenheit in allen seinen Therapiesitzungen dabei zu sein und von ihm zu lernen. Ich weiß noch, wie er mich schon zu Anfang aufforderte, eine Kollegin, die zu Besuch war, zu hypnotisieren. Ich stellte mich dabei ungeschickt an und er gab mir den Rat, es doch erst einmal genauso wie er zu machen, später könnte ich dann immer noch meinen eigenen Stil entwickeln. Er hatte mit einem Blick erkannt, dass ich Opfer meines „Sei originell“-Antreibers geworden war.

Nach den 14 Tagen fühlte mich so reich beschenkt, dass ich unbedingt etwas Adäquates zurück geben wollte. Ich hatte eine Idee. Da ich von ihm erfahren hatte, dass er gerade mit dem Arzt und Kollegen, Dr. Ernest Rossi, zusammen ein Buch geschrieben hatte, bot ich ihm an, es zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass seine Bücher in Deutsch erschienen.

Nach den 14 Tagen fühlte mich so reich beschenkt, dass ich unbedingt etwas Adäquates zurück geben wollte. Ich hatte eine Idee. Da ich von ihm erfahren hatte, dass er gerade mit dem Arzt und Kollegen, Dr. Ernest Rossi, zusammen ein Buch geschrieben hatte, bot ich ihm an, es zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass seine Bücher in Deutsch erschienen.

Das Ganze war mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Gottlob hatte ich zwei Helfer und so war das Werk in einem halben Jahr getan. Bei dieser Gelegenheit konnte ich durch meine Kontakte auch noch erreichen, dass Jay Haley‘s Buch über seine Arbeit („Uncommon Therapy“) in Deutsch erschien. Durch viele Seminare, die ich in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz abhielt, durch die Bücher und vor allem durch die Mithilfe von vielen Kollegen und der wachsenden Offenheit gegenüber neuen Ansätzen wurde Milton Erickson und seine Hypnotherapie bald auch auf dieser Seite des Atlantiks bekannt. Heute gilt er als legendärer innovativer Geist, der die Psychotherapie revolutioniert hat.

Was mir an Erickson so gut gefiel, war seine heitere und natürliche Wesensart. Durch die Aufenthalte bei ihm hatte ich ihn oft im Umgang mit seiner Familie und Freunden erlebt. Er sprach nie schlecht über irgendeinen Menschen. Selbst als ich ihn mal testen wollte und fragte, warum er sich von seiner ersten Frau habe scheiden lassen, sagte er nur: „Sie konnte sehr nett zu anderen sein.“

Was mir an Erickson so gut gefiel, war seine heitere und natürliche Wesensart. Durch die Aufenthalte bei ihm hatte ich ihn oft im Umgang mit seiner Familie und Freunden erlebt. Er sprach nie schlecht über irgendeinen Menschen. Selbst als ich ihn mal testen wollte und fragte, warum er sich von seiner ersten Frau habe scheiden lassen, sagte er nur: „Sie konnte sehr nett zu anderen sein.“

Ich fragte ihn auch, wie er es geschafft habe, das Sorgerecht für seine drei Kinder aus der ersten Ehe zu bekommen, wo es doch in den USA gang und gäbe war, diese der Mutter zuzusprechen. Er meinte darauf: „Knowing her, I filed for custody for one year“ (da ich sie ja kannte, beantragte ich das Sorgerecht für nur ein Jahr).

Ich weiß erst heute, wie wertvoll es war, ihn in seinem natürlichen Umfeld „studieren“ zu können, da man das Wertesystem und die Lebensphilosophie eines Menschen kennen muss, um herauszufinden, wie er denkt und auf diese, oft genialen Wege kommt, verfahrene Situationen aufzulösen oder verschlossene Menschen zur Kooperation zu bewegen.

Milton Erickson starb 1980 im Alter von 78 Jahren, vier Jahre nachdem ich ihn zum ersten Male (und dann jährlich) besucht hatte. Er war der „Meister“, von dem ich am meisten gelernt habe und immer noch lerne. Was mir an Milton immer besonders gut gefallen hatte, war sein Humor und sein Schalk. Er liebte es, andere zu verblüffen und Späße mit ihnen zu treiben. Im Vergleich dazu kam mir meine Therapie zu ernst vor. Manche Tage hatte ich das Gefühl, acht Stunden das „Wort zum Sonntag“ gesprochen zu haben; ich versuchte wohl damals, auf diese Weise erfahrener und weiser zu wirken.

Der Himmel hatte ein Einsehen mit mir. Als ich wieder einmal in den 80er Jahren bei meinem Freund Gunther Schmidt einen Hypnotherapie-Workshop in Heidelberg gab, fiel mir 1980 ein Buch in seinem Regal auf, das den Titel hatte: »Provocative Therapy«. Schon beim Überfliegen wusste ich: „Das ist genau das, was Du brauchst!“. Und ich las die ganze Nacht hindurch, zum Leidwesen von Gunther und seiner Frau, die immer wieder durch herausplatzendes Lachen aus dem Nebenzimmer im Nachtschlaf gestört wurden.

Frank Farrelly in den 80er Jahren, Fotograf: Ich selbst in meiner Schwabinger Praxis in München)

Therapie, in der man den Klienten immer wieder zum Lachen bringt, das war etwas völlig Revolutionäres! Ich ließ alle meine Kontakte spielen, um die Adresse und Telefonnummer des Autors herauszubekommen. Der Autor dieses Buches, Frank Farrelly (Sozialarbeiter), lebte in Madison, Wisconsin, unweit von Chicago. Als ich ihn nach langen Recherchen 1981 schließlich ans Telefon bekam und ihn fragte, ob ich ihn besuchen könne, um von ihm zu lernen, sagte er gutgelaunt ins Telefon: „Sure … bring money!“

Ja, so ist er halt: Immer gerade heraus. Er sagt, was er denkt und er lebt, was er lehrt. Kurz nach Weihnachten besuchte ich ihn. Es war irre kalt in Madison, zwei Meter Schnee, aber ich hatte nur Kleidung für Kalifornien dabei. Er stattete mich gleich mit Winterkleidung aus und freute sich darüber, dass ich ihn wegen seiner Fürsorglichkeit als „Mutter ohne Titten“ bezeichnete. Innerhalb einer Woche (ich konnte wieder, wie bei Erickson, allen Sitzungen in seiner Praxis beiwohnen) waren wir so gute Freunde geworden, dass er mich einlud, in seinem Haus zu wohnen. Ich musste für seine Teachings ab dann nicht einmal mehr bezahlen, weil er zum Ausgleich für die Sitzungen nach dem Arbeitstag von mir „Unterricht“ im Schreinern und Drechseln bekam. Er hatte sich entschlossen, die Holzbearbeitung zu seinem Hobby zu machen und sich einen Maschinenpark dafür zugelegt. Schreinern war eine meiner Stärken, darin war ich gut. Der Grund: Ich hatte mal mehrere Jahre lang neben meiner psychotherapeutischen Praxis eine Schreinerei betrieben (drei meiner damaligen „Gesellen“ haben heute eigene Betriebe).

Für mich war klar: „Das ist so ein frischer Wind in unserem Beruf, das müssen unbedingt auch meine Kollegen erfahren!“. Als ich Frank sagte, dass ich plane, ihn nach Deutschland zu Seminaren einzuladen, sagte er zu. Später erzählte er mir, dass er das nicht so richtig ernst genommen hatte. Solche Einladungen, die sich hinterher als leere Versprechungen herausstellten, hatte er schon öfter bekommen.

Noch im selben Jahr hatte ich eine kleine „Tournee“ für ihn zusammen gestellt: Saarbrücken, Heidelberg und München. Ich organisierte nun jedes Jahr mehrere Workshops in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für ihn, die Kontakte hatte ich durch meine eigenen Seminare aufgebaut. Der „ProSt = Provokativer KommunikationsStil“ (wurde dann immer mehr bekannter . Den Ausdruck „Provokativen Therapie“ änderte ich bereits 1983 ihn „ProSt“, da das provokative Vorgehen ein KommunikationsStil ist und keine Therapie darstellt. Meiner Meinung nach gehört zu einem umfassenden therapeutischen Ansatz ein philosophisches Menschenbild und Studien, die seine Wirksamkeit beweisen.

Nachdem ich sechs Jahre lang (1982-1988) allein das Management der Seminare für Frank Farrellys „Provocative Therapy Seminare“ übernommen hatte, bot sich eines Tages eine Seminarteilnehmerin (Eleonore Höfner) an, bei der Organisation von Frank‘s „Europa-Tourneen“ mitzuhelfen. Sie kannte mich schon von verschiedenen Hypnotherapie-Seminaren. Wir gründeten 1988 das DIP, das „Deutsche Institut für Provokative Therapie“ (richtiger wäre: Deutsches Institut für ProSt, den Provokativen Stil) das im wesentlichen aus einem kleinen Arbeitszimmer in Eleonores Haus bestand. Ab 1994 verließ ich das e.g. Institut.

1989 planten wir ein Buch zur provokativ-therapeutischen Vorgehensweise zu schreiben. Es dauerte allerdings mehrere Jahre bis wir diesen Plan umsetzten. Ich war viel zu sehr eingespannt, um genügend Zeit zum Schreiben zu haben. Noni (sie mag nicht so gern Eleonore genannt werden) hatte dann die Idee: Ich würde ihr alles, was ich bisher an Wissen und Konzepten zusammen getragen hatte, mündlich weitergeben. Sie würde dann diese Erkenntnisse in lesbare Form bringen. Und so kamen wir fast ein Jahr lang jeden Mittwoch zusammen, um am Buch zu arbeiten. Was ich an diesen Tagen von mir gegeben hatte, übertrug sie dann, mit ihrem „Händchen“ für gute Formulierungen, bis zum nächsten Treffen in den Computer und so verfuhren wir Woche für Woche, bis das Buch fertig war.

Noni hatte sich schon eine Reihe von Titeln ausgedacht, die mir alle recht gut gefielen. Während wir noch überlegten, welchen wir davon nehmen würden, kam mir die zündende Idee: „Wie wär‘s mit: ‚Das wäre doch gelacht!?‘. Da steckt beides drin, der Humor und die Herausforderung!“ Das sind nämlich die beiden Wahrzeichen der Provokativen Stils – kurz „ProSt“.

Der Buchtitel „Das wäre doch gelacht! Humor und Herausforderung in der Therapie“ gefiel auch den Zuständigen im Rowohlt-Verlag und so kam das Buch 1994 auf den Markt. Es hat sich bisher weit über 20.000 Mal verkauft, wodurch es als „Longseller“ gilt, eine Art breitgewalzter Bestseller.

Es gab in der Provokativen Szene regen Austausch und sogar für kurze Zeit ein jährliches Treffen, das man dann natürlich nicht Symposium oder ähnlich nennen sollte! Ich taufte diese Treffen mal scherzhaft „Intergalaktischer Kongress für Provokative Therapie“ und irgendwie blieb dieser Name dann. Immer wenn eine Therapieform allzu „verschult“ wurde, kehrte ich ihr bzw. der Organisation dahinter bald den Rücken (meine Mutter hatte schon in meiner Jugend vergeblich versucht, mir das Beamtendasein schmackhaft zu machen).

Es gab in der Provokativen Szene regen Austausch und sogar für kurze Zeit ein jährliches Treffen, das man dann natürlich nicht Symposium oder ähnlich nennen sollte! Ich taufte diese Treffen mal scherzhaft „Intergalaktischer Kongress für Provokative Therapie“ und irgendwie blieb dieser Name dann. Immer wenn eine Therapieform allzu „verschult“ wurde, kehrte ich ihr bzw. der Organisation dahinter bald den Rücken (meine Mutter hatte schon in meiner Jugend vergeblich versucht, mir das Beamtendasein schmackhaft zu machen).

Mein Betätigungsfeld änderte sich mehr und mehr von Therapie zu Ausbildung und Coaching. Ich hatte aus meinen „Lehrjahren“ viel mitgebracht und begann dies nun weiter zu geben, als Ausbilder für Ärzte und Psychotherapeuten, aber auch als Coach im Führungsbereich der Wirtschaft. Was ich nämlich von den genialen Kommunikatoren, die ich live und privat studieren durfte (z.B. die Gouldings, Milton Erickson, Frank Farrelly, Bandler und Grinder und andere) begann immer mehr zu verschmelzen zu einem Kommunikations-Stil, den man in allen Bereichen des Lebens hervorragend einsetzen kann. Irgendwie logisch: Als Psychotherapeut ist man praktisch so etwas wie ein „zahnloser Tiger“. Im Vergleich zu solchen Institutionen wie das Finanzamt stehen wir völlig ohne Druckmittel da, wenn es darum geht, jemanden zu einem anderen Verhalten zu bewegen! Wir haben nur das Wort!

Dass dies aber ungeheuer viel in Bewegung setzen kann, im Guten wie im Bösen, das wissen wir aus der Geschichte. Was haben z.B. Reden von Gandhi oder Martin Luther King bewirkt!

Ich hatte viel gelernt, und doch fehlte mir noch etwas: Der große Bogen, die Zusammenschau von allem, etwas, das die vielen Wissenseinheiten zu einem Ganzen zusammenfügen würde.

Und wie der Himmel das so fügt, begann ich in meinem Sabbat-Halbjahr in den „Aphorismen zur Lebensweisheit“ von Arthur Schopenhauer zu schmökern. Ich war total überrascht über das, was ich darin fand: Geballte Weisheit, verständlich dargestellt, mit einem Weitblick, den wohl seit ihm kein Philosoph mehr zustande brachte (das sagte übrigens auch Thomas Mann über ihn). Das packte und fesselte mich so, dass ich sämtliche 6000 Seiten seines Werkes verschlang.

Ich erinnerte mich an eine Episode, die ich in San Luis Obispo, einer Studentenstadt in der Mitte Kaliforniens erlebt hatte, und die mich damals recht nachdenklich gestimmt hatte. Ich war wieder mal in meinem Lieblings-Buchladen und fragte den Besitzer, was es denn auf meinem Sektor an Neuem gäbe. Er sah mich mit einem feinen Lächeln um seinen Mund durch seine Brille an und sagte nach einer langen Pause: „Look into your own backyard!“ (Schau in deinem eigenen Hinterhof nach). Jetzt weiß ich, dass er mir damals sagen wollte, dass ich mich darauf besinnen sollte, welche Schätze es in unserem Sprachbereich gibt. Wie recht er hatte! Schon auf einer Seite von Schopenhauers Werk ist soviel Weisheit zu finden, dass ein typischer amerikanischer Autor locker zwei Bücher daraus fabrizieren würden.

Ich hatte gefunden, wonach ich suchte. Was mir an den pragmatischen Amerikanern nämlich immer gefehlt hatte, war der philosophische Überbau. Für sie reichte es, wenn etwas „funktioniert“. Warum das aber so ist und was zum Erfolg beigetragen hat, welches Menschen- und Weltbild hinter einem (therapeutischen) Ansatz steht, war ihnen anscheinend nicht so wichtig. Uns Deutschen reicht das nicht. Wir sind anscheinend so geartet, dass wir den Dingen auf den Grund gehen wollen. Und das kann reiche Früchte tragen! Dadurch kann man das pragmatisch Erfahrene verfeinern und immer weiter verbessern. Man bekommt heraus, wo die Grenzen sind, wann es angebracht ist und wann nicht.

So, jetzt wissen Sie, lieber Leser, wie es zum Magisch-wohlwollenden UmgangsStil (= MagSt) und zum SELBSTTHERAPIE-Buch „FRECH, aber UNWIDERSTEHLICH!“ kam. MagSt ist eine Synthese aus hypnotisch-suggestiven Methoden für die sanfte Einflussnahme, den paradox-provokativen Methoden für die Lockerheit, Spass und den „Tritt in den Hintern“, und schließlich als drittes Element den tiefen (psychologischen) Erkenntnissen einer Philosophie, die den Menschen, seine Bestimmung in der Welt und seine verborgenen Mechanismen durchschaut hat wie so leicht keine andere Lehre.

So, jetzt wissen Sie, lieber Leser, wie es zum Magisch-wohlwollenden UmgangsStil (= MagSt) und zum SELBSTTHERAPIE-Buch „FRECH, aber UNWIDERSTEHLICH!“ kam. MagSt ist eine Synthese aus hypnotisch-suggestiven Methoden für die sanfte Einflussnahme, den paradox-provokativen Methoden für die Lockerheit, Spass und den „Tritt in den Hintern“, und schließlich als drittes Element den tiefen (psychologischen) Erkenntnissen einer Philosophie, die den Menschen, seine Bestimmung in der Welt und seine verborgenen Mechanismen durchschaut hat wie so leicht keine andere Lehre.

Mit dem MagStWissen versteht der Leser sich und andere besser, gestaltet Beziehungen glücklicher und kann Konflikte im Alltag, Beruf und in der Liebe zum Wohle aller lösen. Der Magische UmgangsStil ermöglicht einen zwischenmenschlichen Austausch, der nicht nur frei ist von Gewalt, Druck, Herabsetzung, Grobheit und Täuschung. MagSt bietet darüber hinaus noch viel mehr, nämlich die positive Seite der Kommunikation: Sanfter, behutsamer Einfluss, der Wirkungen hervorbringt, die allen Beteiligten nützen und darüber hinaus die Sympathie und die gegenseitige Achtung fördert.

Jede Kommunikation hat das Ziel andere zu beeinflussen, auch der Magische Stil. Doch mit ihm tut man das auf eine Weise, die den anderen auf eine behutsame, wertschätzende und humorvolle Weise dazu bringt, das Angestrebte selbst zu wollen. Der MagSt schafft gegenseitiges Vertrauen, Kooperationsbereitschaft und Gemeinschaftsförderung. Von der Verbreitung dieses Stils erhoffe ich mir eine wesentliche Verbesserung des zwischenmenschlichen Klimas und eine längst fällige Ermutigung und Stärkung der „Klügeren“, die schon viel zu oft nachgegeben haben. Mit den Mitteln des MagSt sollte es gelingen, der Vernunft und einem echten gegenseitigen Wohlwollen zum Durchbruch zu verhelfen, in der Partnerschaft, den Betrieben und vielleicht sogar da, wo es am meisten Not tut – global.

Hast Du Lust, mit dabei zu sein? Die Zeit ist schon längst reif …

Hast Du Lust, mit dabei zu sein? Die Zeit ist schon längst reif …